Über Lamberts Kino

Dagmar Beiersdorf, mit der Lothar Lambert seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden ist und die immer wieder in und an seinen Filmen mitgewirkt hat (wie umgekehrt er in und an ihren), legte 1999 „Kuck mal, wer da filmt! – Meine Freundschaft mit Lothar Lambert“ vor: Die rund dreiviertelstündige Dokumentation, im Untertitel genannt „Ein höchstpersönliches Doppelportrait“, liefert einen ebenso unterhaltsamen wie informativen Ein- und Überblick zu Lothar Lambert und seinem Werk.

Dagmar Beiersdorf, Lothar Lambert 1975

Lothar Lambert selbst reflektierte sein Filmschaffen vor allem in seinen Werken „Verdammt nochmal Berlin – Fucking City revisited“ und „Oben rum, unten rum – Lamberts gesammelte Einakter". Einblicke in seine Arbeitsweise geben aber auch die Filme „Made in Moabit – Eine Filmfamilie aus dem Hinterhof“, „Erika, mein Superstar oder Filmen bis zum Umfallen“ und „So wahr ich liebe – Intime Bekenntnisse zweier Underground-Heroinen“.

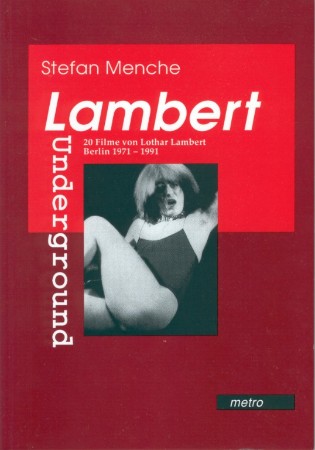

Weiterhin erhältlich, und zwar zum spektakulär günstigen Preis von 9,20 Euro: Das bislang einzige Buch über Lamberts Filmschaffen. Mit zahlreichen Bildern und Insiderberichten, einer Analyse von Filmen und Ausschnitten aus Kritiken (welche Sie auf dieser Website aus Urheberrechtsgründen kaum finden), einer Bibliographie und einer kommentierten Filmographie. Verfaßt vom Journalisten Stefan Menche, der an und vor allem in zahlreichen Lambert-Werken mitwirkte.

Stefan Menche: Lambert Underground. 20 Filme von Lothar Lambert Berlin 1971-1991. Metro Verlag, Berlin 1992. ISBN 978-3-928282-03-1, 168 Seiten, 9,20 Euro.

Eines Tages soll an dieser Stelle ein größerer Essay über Lothar Lamberts Kino erscheinen. Vorweg schon einmal, bewußt mit Wiederholungen, über Typisches und Bemerkenswertes

Einige Notizen zu Lothar Lamberts Filmen

Einteilung des Gesamtwerks

Lothar Lamberts filmisches Schaffen läßt sich grob in vier bis fünf Phasen einteilen, die einander stellenweise überlagern: Zunächst die frühen Werke, in denen sich Inhalte, Motive, Stil allmählich ausformten. Dieser Abschnitt dauerte bis „Tiergarten“. Dabei wurde ein erster Höhepunkt erreicht mit „1 Berlin-Harlem“, der die Zusammenarbeit zwischen Lothar Lambert und seinem anfänglichen Kompagnon Wolfram Zobus krönte und abschloß. Die zweite Phase bilden jene großartigen Produktionen, mit denen Lambert ab 1980 zu recht internationale Aufmerksamkeit erregte, Paradebeispiele für deutsches „Undergroundkino“, von Lambert meist im Alleingang geschaffen und mit Ulrike S. in einer zentralen Rolle: „Die Alptraumfrau“, „Fucking City“, „Fräulein Berlin“ sowie, eingeschränkt durch einen Kopierwerksschaden, der die Vollendung des ursprünglich geplanten Films verhinderte, „Die Liebeswüste“. Mit dieser Phase überlagerte sich der 1983 gestartete Versuch, „eingängigere“, „kommerziellere“ Werke zu schaffen: Dies gelang am besten mit „Paso doble“. „Drama in Blond“ stellt eigentlich einen „Undergroundfilm“ dar, der dank eines kleinen Fernsehbudgets „sauberere“ Bilder und einen konventionellen Umgang mit dem Ton vorweist. „Der sexte Sinn“, „Gestatten, Bestatter!“ und „In Haßliebe Lola“ – letzterer 1995 quasi als Nachzügler dieser Phase entstanden – kann man zu den schwächeren Werken Lamberts zählen. Nach den zunehmend weniger befriedigenden Versuchen auf diesem Gebiet kehrte er mit dem 1987 entstandenen Episodenfilm „Verbieten verboten“ quasi in die Gefilde des „Undergrounds“ zurück – nun aber nicht mehr mit Ein-, sondern mit Zwei-Mann-Produktionen: Durch die Mitwirkung Albert Kittlers bei Kamera, Ton und Schnitt wirken die Filme technisch etwas glatter, damit aber auch publikumsfreundlicher als die früheren No-Budget-Werke. Zugleich sind die seither entstandenen Filme nicht nur optisch weniger düster als „Die Alptraumfrau“, „Fucking City“ oder „Die Liebeswüste“: Gab es früher meist ein mehr oder minder tragisches Ende und bis einschließlich „Fucking City“ in jedem Film mindestens ein – oft gewaltbedingtes – Todesopfer, so tendieren Lamberts Werke in den letzten zwanzig Jahren eher zur Tragikomik, werden psychische Probleme durch skurrile Figuren und bizarre Situationen vermittelt. Geschehen noch Dinge wie Morde, Suizide oder Suizidversuche, so tauchen diese kaum mehr im Bild auf, sondern es wird vornehmlich mündlich von ihnen berichtet, und das auch eher nebenher, wie im Treppenhaustratsch in „Du Elvis, ich Monroe“. Zuweilen sind derart dramatische Ereignisse auch bereits geschehen, bevor die Filmhandlung beginnt, und wenn doch einmal vor der Kamera gestorben wird, dann in grotesker Anmutung – ein Beispiel für beides bietet „Blond bis aufs Blut“. Daneben wandte sich Lambert seit „So wahr ich liebe“ (1993) verstärkt dem Dokumentarfilm zu. Allerdings kreisen auch diese Arbeiten um ihn interessierende und/oder faszinierende Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, die meist schon in Spielfilmen von ihm mitgewirkt haben. Zudem vermischt Lambert in diesen Portraits die dokumentarischen Elemente mit Spielszenen, wie er es schon 1979 bei „Now or Never“ praktiziert hat.

Underground

Heute ist kaum mehr vorstellbar, welche Faszination der Produktion bewegter Bilder bis in die 1990er Jahre hinein innewohnte: In der Bundesrepublik war diese zwar nicht durch politische, wohl aber durch ökonomische Zwänge reglementiert. Filme zu drehen war teuer. Dies galt selbst für Amateurfilme im Acht-Millimeter-Format, obwohl diese nur relativ unbefriedigende, alles andere als professionell wirkende Ergebnisse lieferten. Ähnlich verhielt es sich mit Video für den Privatgebrauch, das in den siebziger Jahren verfügbar wurde; allerdings war selbst in den Achtzigern der Besitz eines Rekorders – bevorzugt im qualitativ schwachen Format VHS, welches die Konkurrenten allmählich verdrängte – eher ungewöhnlich, unter Intellektuellen fast ehrenrührig. Es sei denn man machte „irgendwie Kunst“ damit – womit bezeichnenderweise eher im weiteren Sinne Bildende Kunst gemeint war als erzählende Filme, am Ende gar mit – igitt – Unterhaltungsanspruch (erst um 1983 begann der Siegeszug der Postmoderne, wo dann alles ging, alles irgendwie schön war, aber alles auch ziemlich sinnlos, weshalb man zumindest seinen Spaß haben sollte – solange dies noch möglich sein mochte). Wenn in jenen Jahrzehnten bewegte Bilder jenseits der etablierten Film- und Fernsehproduktion entstanden, haftete ihnen deshalb automatisch etwas Rebellisches an: Auf eigene Faust Filme zu drehen, war mutig und per se aufmüpfig, ein Akt des Widerstands gegen das Bildermonopol des Establishments. Entsprechend großes Interesse wurde solchen Arbeiten entgegengebracht (man beachte, welches Echo Lamberts Werke damals in der Presse fanden, und zwar auch in der „etablierten“, „bürgerlichen“), zumal in einer Zeit wie den sechziger und siebziger Jahren, als es eine hinreichend große Zahl von Menschen gab, die auf Neues, Experimentelles, Freches, Oppositionelles neugierig waren – ganz anders als heute, da alle, auch und gerade die jungen Leute, permanent darauf bedacht scheinen, alles so zu machen, wie „man“ es macht und dabei um Himmels willen gegen keinerlei Regeln und Konventionen zu verstoßen und bloß niemanden zu verärgern. So erstarrt, rigide und spießig sind die Verhältnisse mittlerweile geworden, daß es schon als Skandal betrachtet wird, wenn jemand vor der Kamera raucht – und dabei nicht mindestens einen Massenmörder spielt. Da die „unabhängig“ produzierten bewegten Bilder in den sechziger, siebziger, achtziger Jahren meist notgedrungen nicht so „schön“ und „glatt“ waren wie jene der „Industrie“, bestimmten sie das Image des „Undergroundfilms“. Ihre handwerkliche und/oder technische Unzulänglichkeit verstärkte den Eindruck, sie würden fast schon Verbotenes zeigen. Dazu paßte die Themenwahl: Diente „Underground“ nicht der politischen Propaganda, dann zeigte er – zumindest vorgeblich – „ungeschminkte“ Einblicke in das Privatleben, auch in die Schlafzimmer, zeigte, was dort eben nicht geschah, unerfüllte Sehnsüchte und Träume. Dabei ist zu bedenken, daß die völlige Veräußerlichung des Privatlebens zumindest in Deutschland erst in den neunziger Jahren begann, insbesondere durch die nachmittäglichen „Talk“-Shows des Kommerzfernsehens, in denen intimste Probleme und Leidenschaften in allen erdenklichen Variationen detailliert ausgebreitet wurden. Und schließlich agierten bei Lambert viele Laien, von denen gern vermutet wurde, sie würden sich (und insbesondere ihre psychischen Beschwernisse) ziemlich direkt selbst darstellen, was den (in Wahrheit oft nur schein-) authentischen, fast dokumentarischen Anstrich der Filme weiter verstärkte. Die unabhängige Produktionsweise, die „schmutzigen“ Bilder und die entsprechenden Inhalte – all dies bot Lothar Lambert in geradezu mustergültiger Weise, und zwar nicht nur ein-, zweimal, sondern fast im Jahresrhythmus. Zwangsläufig avancierte er zum Paradebeispiel für deutsches „Undergroundkino“.

„Independent Filmmaker“

Wer nennt sich heutzutage nicht alles „unabhängiger Filmemacher“! Und zählt dann im Abspann auf, von welchen – oft staatlichen oder quasi-staatlichen – Institutionen er Geld bekommen hat. In der Bundesrepublik entstehen seit Jahrzehnten kaum mehr Filme ohne öffentliche Förderung und/oder Fernsehmittel. Zu den wenigen Ausnahmen zählen viele Produktionen Lothar Lamberts: Meist war er – neben manch anderem – sein eigener Produzent, nur selten hat er Staatsgeld erhalten. Kam es gelegentlich zu einer Beteiligung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dann meist dergestalt, daß der damalige NDR-Redakteur Eberhard Scharfenberg den bereits mehr oder minder fertigen Film sah, für seinen Sender die Ausstrahlungsrechte sicherte und der Norddeutsche Rundfunk nachträglich als Koproduzent firmierte. Diese wie andere Einnahmen deckten in der Regel nur Lamberts Unkosten, vielleicht gab es auch einmal – eher kleine – Gagen. Oft drehte der Regisseur von dem Geld sein nächstes Werk. Den größten Teil seines Oeuvres hat er aus eigener Tasche bezahlt und unter dem Strich mit seiner „Filmerei“ im Laufe von fast vier Jahrzehnten finanziell vermutlich eher Verluste gemacht, als daß er damit etwas verdient hätte. Dafür brauchte er sich nicht viel hineinreden zu lassen, ist er ein wirklich unabhängiger Filmemacher.

Politik

1944 geboren, mit seinen ersten Filmen Anfang der 1970er Jahre hervorgetreten, gehört Lothar Lambert zur Generation der „68er“. Zudem ist er einer der wichtigsten Vertreter wirklich unabhängigen Kinos im Deutschland der letzten vier Jahrzehnte, drehte weitgehend auf eigene Faust, mit eigenem Geld, im Hier und Jetzt. Anders als all dies vermuten ließe, war das explizit Politische aber nie Lothar Lamberts Sache, seine Figuren mühten und mühen sich stets mit ihren vielfältigen privaten, nicht zuletzt sexuellen, Problemen ab. Wie weit für diese die Gesellschaft verantwortlich ist, gar die Politik, bleibt vage und weitgehend der Interpretation des Zuschauers überlassen. Insofern verwundert es eigentlich, daß Lambert, insbesondere zu Mauerzeiten, als das sich beständig selbst auf die Schulter klopfende Dufte-Berlinertum noch penetranter blühte als nach 1990, nicht zu Everybody’s Darling avancierte. Vor der allgemeinen Vereinnahmung schützte ihn wohl, daß die entsprechenden Kreise in (Kultur-) Politik und Medien das, was da und wie es gezeigt wurde, doch zu degoutant fanden. Das einzige dezidiert politische Werk in Lamberts Filmographie ist „Ein Schuß Sehnsucht – Sein Kampf“, und die entsprechende Prägung dieses Streifens ist auf seinen Co-Schöpfer Wolfram Zobus zurückzuführen.

Selbstfindung und der Ausbruch aus dem Kleinbürgertum

Die Suche nach sich selbst ist ein zentrales Thema zumindest der frühen Lambert-Filme. Diese folgten damit ganz dem Zeitgeist der siebziger und frühen achtziger Jahre, genauer: der Ära zwischen dem Aufbruch von „68“ und dem Siegeszug der Postmoderne. Grob gesagt war eine Grundüberzeugung, die damals herrschte, daß wenigstens in der westlichen Welt alle Menschen von „der Gesellschaft“ deformiert worden sind und, um zu sich und damit zu ihrem Glück zu finden, sich von dieser „Fremdbestimmtheit“, den Regeln, Konventionen und Wert- und Zielvorstellungen dieser Gesellschaft befreien müßten. Eine zentrale Rolle spielte dabei die Sexualität. Folgerichtig geht es in den entsprechenden Lambert-Filmen immer auch um sexuelle Selbstfindung, die meist mit Selbstbefriedigung beginnt. Dem Wandel des Zeitgeistes gemäß spielen die Suche nach sich selbst und der damit stets verbundene Ausbruch aus dem Kleinbürgertum bei Lambert seit den mittleren bis späten achtziger Jahren eine geringere Rolle als früher: Eher leben die – oft nach wie vor „deformierten“, teils deutlich „auffälligen“ – Figuren ihre Eigenheiten und Obsessionen ohne Schuldgefühle aus und verweigern sich deshalb zuweilen auch allen Therapieversuchen.

Psychisch Auffällige, Mühselige und Beladene

Schon im Mittelpunkt von „Kurzschluß“ und „Ex und hopp“ standen Existenzen vom „Rand der Gesellschaft“, wie es so schön heißt. Nicht mehr unbedingt Drogenabhängige und Menschen mit einer bedenklichen Neigung zum Alkohol sollten Lothar Lambert immer wieder interessieren, wohl aber psychisch Auffällige, Mühselige und Beladene. Dies hat nicht nur damit zu tun, daß solche Personen natürlich interessantere Filmfiguren abgeben als unauffällige, leidenschaftslose Durchschnittsexistenzen. Sicher spielt dabei auch der in den sechziger Jahren begründete und mindestens bis in die achtziger nachwirkende Zeitgeist eine Rolle, demzufolge alle Menschen mehr oder minder von der Gesellschaft psychisch deformiert wurden und nunmehr mühsam sich von all den Zwängen befreien und zu ihrem wahren Ich finden müßten: Selbstfindung ist ja gerade in den frühen Werken Lamberts ein zentrales Thema. Nichtsdestoweniger zählen zu seinen besten Arbeiten solche, in deren Mittelpunkt nicht mehr oder minder auffällige Außenseiter stehen, sondern scheinbar „normale“ Bürger, Angehörige der oberen Unter- oder unteren Mittelschicht, die damals, als die Bundesrepublik noch ein Sozialstaat war, die breite Mehrheit der Gesellschaft stellten: Allen voran „Fucking City“ bezieht seine Kraft nicht zuletzt daraus, daß darin nicht vornehmlich das Schicksal schräger Vögel geschildert wird, sondern Lambert die berühmten Abgründe hinter der klein- bis spießbürgerlichen Fassade beleuchtet.

Berlin

Lothar Lambert ist Berliner, er hat immer in Berlin gelebt, er haßt Reisen und er dreht Filme nur (noch) über das, was ihn interessiert, bewegt, umgibt, angeht. Folglich spielen all seine Filme wenigstens teilweise in seiner Heimatstadt und sind – mit Ausnahme von „Now or Never“ – zum größten Teil dort gedreht worden. Es existiert kaum ein anderer Filmemacher, dessen Schaffen so eng mit dieser Metropole verbunden ist und damit auch deren wechselnde Verfassung widerspiegelt – und das über nunmehr schon fünf Jahrzehnte hinweg, in bislang vierzig Produktionen. Es soll Leute geben, die Berlin-Film-Reihen oder Berlin-Film-Bücher gestalten, ohne ein einziges Lambert-Werk zu berücksichtigen. Sie machen sich lächerlich.

„Queeres“

Nur in wenigen Lambert-Filmen spielt Homosexualität eine zentrale Rolle, etwa in „Nachtvorstellungen“ oder in „Paso doble“. Diese wenigen Filme entstanden allerdings zu einer Zeit – den siebziger und frühen achtziger Jahren –, als schon schwule Nebenfiguren etwas Besonderes waren. Und schwule oder bisexuelle, selten auch lesbische Nebenfiguren gibt es in nahezu allen Spielfilmen Lothar Lamberts. Dazu Travestien und Transvestiten, Geschlechtsrollentausch, Figuren, die womöglich auch transsexuell sind. Letzteres wird nie ganz klar, weil Lambert derartige Festlegungen eher fremd sind: Bloß nicht die alten Schubladen durch neue ersetzen, weshalb auch Lamberts „Fummeltrinen“ – seien sie nun von ihm gespielt oder von anderen – praktisch nie eine perfekte Illusion von Weiblichkeit bieten, würde das krampfhafte Streben nach dieser doch wieder einen neuen Zwang darstellen. Statt dessen darf bei Lambert jeder nach seiner Façon selig werden, egal ob diese nun „irgendwie schwul“ ist oder nicht. „Queer“ ist es in jedem Fall. Und außer Rosa von Praunheim hat im deutschen Filmschaffen niemand so viel so kontinuierlich aus diesem Bereich geboten wie Lothar Lambert.

Sex

Daß Lamberts Filme der Kategorie „Underground“ zugeordnet wurden, dazu trug nicht zuletzt die ungeschminkte Darstellung von Sexualität bei. Allerdings setzte Lambert bereits Nacktheit nie als Schauwert ein, sondern um seinen ehrlichen, unverstellten Blick auf die Welt zu unterstreichen: Warum Menschen nicht nackt zeigen in Situationen, in denen sie nun einmal nackt sind? Warum schamhaft wegschwenken oder Bildausschnitte und Kamerapositionen wählen, welche prüde Gemüter nicht verstören? Noch weniger spekulativ, noch ehrlicher ist Lamberts Darstellung sexueller Handlungen: Diese erscheinen nur in ganz wenigen Ausnahmefällen als lustvoll und befriedigend. Meist dienen sie im Gegenteil dazu, die Frustration oder die aus dieser bereits erfolgte psychische Deformation und Verzweiflung einer Figur zu unterstreichen, Lieblosigkeit, Egoismus, Entfremdung zwischen zwei Menschen zu zeigen. (Beim vielgescholtenen Oralverkehr in „1 Berlin-Harlem“ mutet bemerkenswerterweise der „Aufnehmende“ als Aggressor an, glücklich macht die Sache beide Beteiligte nicht.) Immer wieder gibt es mißglückte Anläufe zu einem Sexualakt, die von dem – oft buchstäblich überfallenen – Objekt der Begierde abgewehrt werden, in einigen Fällen enden die Sexversuche sogar tödlich. Die größte sexuelle Erfüllung beschert in Lamberts Filmen noch die Selbstbefriedigung – doch auch dies nur relativ, denn die kurze Freude wird rasch getrübt durch die Erkenntnis der Einsamkeit, der ungestillten Sehnsucht. Im übrigen erscheinen die einstmals so „gewagten“, „skandalösen“, gar „perversen“ Sexszenen, wie sie in „Die Liebeswüste“ nicht nur gezeigt, sondern auch – teils selbstironisch – diskutiert werden, aus heutiger Sicht als recht harmlos. Die Aufregung rührte wohl auch daher, daß Lambert mit der Art, wie er Sex abbildete und was er damit ausdrückte, seiner Zeit einfach voraus war.

Spiegel

Ein Motiv, welches man häufig in Lamberts Filmen findet, ist der Blick in den Spiegel. Es ist aber nicht etwa ein erkennender Blick, bei welchem sich die jeweilige Figur ihrer Entfremdung bewußt wird. Schaut bei Lambert jemand in den Spiegel, ist er meist schon einen Schritt weiter: Er prüft sein eigenes Aussehen oder seine sonstige Wirkung auf die Umwelt, er posiert, er agitiert, er singt und besonders gern tanzt er. Der Spiegelblick dient der Selbstvergewisserung, dem Ausloten der eigenen Möglichkeiten und damit der Selbstfindung. Nicht von ungefähr geht insbesondere der Tanz vor dem Spiegel in Lamberts Filmen oft in eine Selbstbefriedigung über, denn psychische Ausgeglichenheit, Glück gar, sind – zumindest dem Zeitgeist der späten sechziger und bis frühen achtziger Jahre zufolge – undenkbar ohne sexuelle Erfüllung. Die Erkundung der eigenen Sexualität ist dafür eine wesentliche Voraussetzung.

Selbstbefriedigung

Zu der, mal mehr, mehr wenig stark angedeuteten Masturbation, ist das Wesentliche unter den Stichworten „Sex“ und „Spiegel“ bereits gesagt worden. Daher hier nur noch so viel: Auch die Selbstbefriedigung soll bei Lambert niemals dem Vergnügen des Zuschauers dienen, sie ist vielmehr ein wichtiger Bestandteil des Entwicklungsprozesses einer Figur und damit der Filmhandlung.

Tanz

Lothar Lambert ging, in jüngeren Jahren, gern tanzen. Diese Leidenschaft, die Wertschätzung für das Tanzen, hat sich in seinen Filmen niedergeschlagen. Dabei wird dem Tanz immer eine befreiende Funktion zugeschrieben, erfolgt er innerhalb der Filmhandlung, wenn – mindestens – eine Figur halbwegs zu sich selbst gefunden hat. In den beiden Fällen, in denen Lambert Filme (mehr oder weniger) nach Tänzen benannte – „Faux Pas de deux“ und „Paso doble“ –, markieren Tänze sogar das Ende der Krise einer Beziehung. In jedem Falle jedoch sind die Bewegungen frei und unreglementiert, tanzen die Menschen so, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Auch in dieser Hinsicht plädiert Lambert für Nonkonformismus: Jeder nach seiner Façon. In „Paso doble“ wird dem befreiten Tanzen zum Schluß sogar das streng organisierte zu Beginn gegenübergestellt, als sich die miteinander verheirateten Hauptfiguren in einer Tanzschule versuchen und über die dortige Dressur die Ehekrise noch verschärft wird.

Blicke in ein Zimmer, Menschen in der Tür

Wenn Menschen im stillen Kämmerlein Selbstfindungsversuche unternehmen – bevorzugt vor dem Spiegel, singend, tanzend, masturbierend –, wenn Menschen ihre Obsessionen ausleben möchten, gern auch mit und auf Kosten von jemand anderem, dann werden sie bei Lambert oft beobachtet oder wenigstens belauscht: Ein Element, das bei ihm immer wieder auftaucht, ist der unbemerkte, manchmal auch zufällige, unfreiwillige Zuschauer in der offenen Tür, hinter der einen Spalt weit geöffneten Tür oder hinter der geschlossenen Tür. Zuweilen auch in einem anderen Zimmer, wo der Lauscher womöglich neugierig an der Wand klebt. (Seinen Höhepunkt erlebt all dies in „Du Elvis, ich Monroe“, der mit höchst indiskreten Blicken durchs Fenster in eine Erdgeschoßwohnung, welche sich im Laufe des Films mehrfach wiederholen, bereits beginnt.) Lambert zeigt auf diese Weise, wie Menschen auch in Momenten, in denen sie ganz bei sich selbst sein oder erst einmal zu sich selbst finden wollen, weiterhin der Kontrolle oder zumindest der Beobachtung unterworfen sind – meist durch verständnislose, mißbilligende Menschen, welche den Beobachteten für verrückt halten. Lambert nimmt so diesen Momenten etwas von ihrer Intimität. Und er verändert die Position des Zuschauers im Kino oder vor dem Fernseher, der nun nicht mehr allein linst oder lauscht.

Nachbarn und andere Tratschweiber

Dem Lauschen frönen in Lothar Lamberts Filmen vor allem neugierige Nachbarn. Sie erscheinen meist als Verkörperungen und Wahrer der spießigen Kleinbürgerwelt – deren Opfer sie nicht selten zugleich sind, da bald deutlich wird, welche sexuellen Frustrationen und Deformationen sie hinter der Fassade vorgeblicher Wohlanständigkeit verbergen. Zudem bedient sich Lambert gern solcher Nebenfiguren, um sie das Geschehen begleiten und teils hämisch kommentieren zu lassen. Dies können auch Psychiater und andere Ärzte sein (wie etwa in „Die Alptraumfrau“), und in „Ein Schuß Sehnsucht – Sein Kampf“ übernehmen diese Aufgabe die Mutter und der Vermieter des Protagonisten. Sobald sie im Duo auftreten, erinnern derartige Figuren entfernt an den Chor in einem klassischen griechischen Drama – allerdings an einen voll und ganz an die Verhältnisse Berliner Kleinbürgertums angepaßten.

Mütter, Schwestern und andere Frauen

In Lothar Lamberts frühen Filmen standen zuweilen auch Männer im Mittelpunkt – meist hat der Regisseur dann selbst die Hauptrolle übernommen. Die meisten seiner Arbeiten kreisen aber hauptsächlich um Frauen. Das mag daran liegen, daß er mehr interessante Frauen kennenlernte, die ihn faszinierten, inspirierten und die vor die Kamera treten wollten, als Männer – doch vielleicht ist es auch kein Zufall, daß Männer ihn in dieser Hinsicht nicht so oft anregten. Natürlich entspricht es einer langen Tradition, die Ungerechtig- und Herzlosigkeiten einer Gesellschaft vor allem an Hand des Schicksals weiblicher Figuren zu verdeutlichen – das Genre des Melodrams lebt fast vollständig davon. Bei Lothar Lambert erscheinen Frauen aber nicht nur als bedauernswerte Opfer und schon gar nicht stets als passiv und gutherzig. Im Gegenteil: Immer wieder tauchen auch dominante Mütter und ältere, mütterliche Schwestern auf, die insbesondere männliche Figuren zu erdrücken versuchen, die alle Ausbruchsversuche aus dem Kleinbürgerkorsett zu verhindern trachten.

„Das muß man ja melden!“

Wahlweise auch „Das muß man doch melden!“ ist fast zu einem Running Gag für die Freunde von Lambert-Filmen geworden, so regelmäßig taucht der Satz im Laufe der Jahrzehnte auf, am beeindruckendsten vorgebracht von Ulrike S., die einen so nöligen Tonfall erreicht, wie er sonst nur noch Agnes Kraus gelang. Es ist der Ausruf des Spießers, der meist mehr oder minder deutlich von seiner eigenen Existenz frustriert ist, und um so weniger ertragen kann, daß sich andere mehr wagen, daß andere – deshalb? – glücklicher sind. Es ist der Ruf des feigen Untertanen nach der Obrigkeit, die an seiner Statt das wiederherstellen soll, was ihm als Ordnung erscheint. Es ist die Parole jener trübseligen Gestalten, die ihre Erfüllung darin finden, Falschparker, Auf-dem-Rasen-Sitzer und An-der-Bushaltestelle-Raucher zu denunzieren. Kurzum: Jener Mitmenschen, die in unserer Gesellschaft mehr und mehr das Sagen haben.

Ein- und Zwei-Mann-Filme

Einige seiner bedeutendsten Filme hat Lothar Lambert quasi im Alleingang gedreht: Bei „Die Alptraumfrau“, „Fucking City“ oder „Fräulein Berlin“ zeichnete er nicht nur für Produktion, Regie und (eigentlich bloß im übertragenen Sinne vorhandenes) Drehbuch verantwortlich, sondern auch für Kamera, Ton und Schnitt, stand außerdem gelegentlich vor der Kamera und besorgte den Verleih. Seit „Verbieten verboten“ sind diese Ein- eher Zwei-Mann-Produktionen gewichen: Albert Kittler wirkt, mal mehr, mal weniger stark, an Kamera, Ton und Schnitt mit und trägt augenscheinlich dazu bei, daß Lamberts seither entstandene Filme technisch etwas glatter, professioneller, auch konventioneller wirken. Letzteres mag man bedauern, andererseits hat sich die Technik seit den frühen Achtzigern weiterentwickelt, sagt Lambert, so daß er heute allein schon aus Kostengründen auf Video statt auf Sechzehn-Millimeter-Film dreht. Und es stellt sich die Frage, wie weit ein so ruppiger Umgang mit Bild und Ton, wie er in Lamberts oben genannten „Klassikern“ erfolgte, heute noch dem Publikum vermittel-, um nicht zu sagen: zumutbar wäre. In einer Zeit, wo selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen nur ungern (und deshalb fast nur noch nachts) Schwarzweißfilme zeigt und sogar seine eigenen Produktionen verhackstückt, weil diese bis vor kurzem stets im Bildformat 4:3 entstanden sind.

Die „Family“

Insbesondere in den achtziger Jahren war gern von der „Lambert-Family“ die Rede: Um Lothar Lambert hatte sich ein halbwegs fester Kreis von Freunden und Mitstreitern gebildet, die bei seinen Produktionen immer wieder auftauchten – insbesondere, und damit auch für Außenstehende erkennbar, vor der Kamera, drehte Lambert von den späten siebziger bis zu den späten achtziger Jahren diverse Filme nahezu im Alleingang, mit minimalstem technischen Aufwand. Aufgaben, die er im betreffenden Moment nicht selbst erfüllen konnte – etwa das Führen der Kamera, wenn auch er davor agierte –, mußte übernehmen, wer gerade nichts anderes zu tun hatte. Einzige Konstante hinter den Kulissen war in jenen Jahren Dagmar Beiersdorf. Mit „Verbieten verboten“ trat 1987 Albert Kittler hinzu, der an Kamera und Schnitt zumindest mitwirkt und immer wieder auch, seiner ursprünglichen Profession entsprechend, Musik beisteuert. Die für das Publikum sichtbare „Family“, also die Schar der immer wieder in Haupt- und Nebenrollen auftauchenden Darsteller, veränderte sich im Laufe der letzten dreißig Jahre langsam, aber stetig: Neue Mitglieder kamen hinzu, andere schieden aus – teils schrittweise, indem sie zunächst von Haupt- zu Nebenrollen wechselten. Dabei war das Ausscheiden nicht immer durch eine allmähliche Entfremdung von Lambert und seiner Art des Filmemachens begründet, einige Angehörige der „Family“ sind auch verstorben.

Das tendenzielle Altern der Figuren

Lambert dreht vor allem Filme über Dinge, die ihn interessieren, und insbesondere über Menschen aus seinem engeren Bekanntenkreis, die ihn faszinieren, deren Geschichte und Probleme er verarbeitet. Dies bringt es nahezu automatisch mit sich, daß der Altersdurchschnitt der Figuren von Lamberts Filmen, insbesondere jener der Hauptfiguren, im Laufe der Jahrzehnte immer höher wurde. Auch der Sex spielt keine so große Rolle mehr wie in den frühen Werken – völlig verschwunden ist er jedoch keineswegs. Womit sich Lambert dann auch erfreulich treugeblieben wäre: Gerade in einer Gesellschaft, die mit zunehmender Vergreisung einen immer fanatischeren Jugendkult pflegt, zählt Sexualität im Alter zu den letzten Tabus. Und erst recht Nacktheit: Kaum jemanden provoziert heutzutage mehr eine hüllenlose Zwanzigjährige, erst recht wenn sie dem herrschen Schönheitsideal entspricht. Aber eine Sechzig- oder Siebzigjährige, die aussieht, wie sie eben aussieht?

Kurze Laufzeiten, knappe Vorspänne

Lothar Lamberts Filme sind von bemerkenswerter Kürze: Mit rund 97 Minuten war „1 Berlin-Harlem“, vor nunmehr viereinhalb Jahrzehnten noch in Kooperation mit Wolfram Zobus entstanden, lange Zeit der längste Lambert-Streifen (diese Position verlor er erst an „Verdammt nochmal Berlin“). Oft sind seine Produktionen nur rund siebzig Minuten lang, also nur knapp abendfüllend. Lambert erzählt so viel so lang, wie es ihm angemessen scheint, aus. Das ist sehr zu loben, denn wie oft sitzt man gerade bei deutschen Filmen im Kino und denkt: Wenn man aus diesem öde dahinplätschernden, das Publikum mutwillig quälenden Kunstkrampf alles Unwesentliche herausgeschnitten hätte, wäre das vielleicht gar kein so schlechtes Werk geworden – auch wenn es dann statt anderthalb nur noch eine halbe Stunde gedauert hätte. Lambert selbst erklärt die kurzen Laufzeiten mit dem knappen Stil, den er sich als Zeitungsschreiber aneignen mußte. Allerdings sind umfangreichere Texte, die er für die Schublade geschrieben hätte oder etwa für Filmzeitschriften, Essays oder auch literarische Versuche, nicht bekannt. Und auch Lamberts geradezu stiefmütterlicher Umgang mit den Vorspännen weist darauf hin, daß die Kürze nicht (nur) einem Zwang, sondern (auch) einer Neigung folgt: Eine regelrechte Titelsequenz wie bei „1 Berlin-Harlem“ stellt die absolute Ausnahme dar. Meist wird das Wesentliche auf zwei, drei, zwischen das bereits laufende Geschehen geschnittene Schrifttafeln mitgeteilt, wobei auch schon mal die Namen aller Darsteller auf einem einzigen Zwischentitel zusammengequetscht werden können: Vorspänne scheint Lambert als lästige Pflicht zu betrachten, der er sich so rasch und umstandslos wie möglich entledigt. Demgegenüber kann man ihm knappe Abspänne nicht attestieren: Meist gibt es überhaupt keine, ein simpler schwarzer Schlußtitel, auf dem etwas wie „Ein Film von Lothar Lambert“ steht, hat zu genügen.

Zitate, Vorsprüche, Zwischentitel, Nachsätze

Vorsprüche, meist in Gestalt von Zitaten, bedient sich Lothar Lambert sehr gern: Schon „Ex und hopp“ weist derlei auf. Längere Zeit benutzte er auch Zwischentitel, welche die Handlung kapitelähnlich unterteilten und sie zugleich kommentierten. Ihren Höhepunkt fand diese Entwicklung quasi in den beiden Episodenfilmen „Verbieten verboten“ und „Gut drauf, schlecht dran“. Im Laufe der letzten zwanzig Jahre sind die Zwischentitel tendenziell den Nachsätzen gewichen: In schriftlicher Form wird dem Zuschauer mitgeteilt, wie die Handlung nach dem letzten gezeigten Bild weitergegangen ist, insbesondere wie sich die Hauptfigur oder auch eine ganze Reihe von Figuren weiterentwickelt hat – weshalb diese Nachsätze bisweilen recht umfangreich sein können. Das so geschilderte Geschehen hat meist einen ironischen Unterton – passend zu Lamberts Hinwendung zur Tragikomik seit den späten achtziger Jahren.

Einfach machen oder Warum Lambert ein Vorbild ist

Es ist kaum vorstellbar, in welch Wunderland an einfallsreichen Produkten auch und gerade künstlerischer Art wir leben würden, würden die Menschen nur halb so viel Kreativität und Energie auf die Frage verwenden, was und wie man etwas machen kann, wie auf die Frage, warum etwas mal wieder nicht geht. Oft hat man den Eindruck: Wann immer jemand im Deutschland unserer Tage mit einer Idee vorstellig wird, schleudert man ihm – schleudern ihm insbesondere Menschen mit Geld und anderer Macht – eine lange Liste von Gründen entgegen, weshalb diese Idee leider, leider nicht realisierbar sei. Längst haben wir uns an „Verleger“ gewöhnt, die nur noch und völlig ausschließlich verlegen, was möglichst wenig Risiko verspricht, die sich am liebsten ihre Bücher gleich durch garantierte Abnahmemengen absichern lassen. Oder an „Filmproduzenten“, die nicht im Traum daran denken, eigenes Geld aufs Spiel zu setzen, sondern faktisch nur noch mit öffentlichen Geldern arbeiten. In dieser trostlosen Landschaft der grauen Mäuse und geistigen Eunuchen, der Duckmäuser und Mutlosen, ist Lothar Lambert ein Vorbild. Allein schon deshalb, weil er einfach macht: Seit fast vierzig Jahren einen Film nach dem anderen, meist auf eigenes Risiko, meist mit eigenem Geld, meist ohne daß er am Ende einen finanziellen Gewinn daraus gezogen hätte. Natürlich wäre es ganz schrecklich, wenn es nur noch Filme wie jene von Lothar Lambert gäbe. Weil es ganz schrecklich wäre, wenn es nur noch eine Art von Filmen gäbe, welche auch immer das sein mag. Selbstverständlich geht es auch anders. Doch so geht es auch. Zuweilen hat man den Eindruck, bald würde in Deutschland jede zweite Kreisstadt ihre eigene Filmhochschule, nein, inzwischen gleich „Medienakademie“ besitzen. Daß bis heute nicht eine von ihnen Lambert eingeladen hat, und sei es einmal im Jahr, um zu erläutern, wie man auch mit wenig Geld Kino machen kann, zeigt, was von diesen Instituten zu halten ist.

Einfach machen oder Warum Lambert es sich manchmal zu einfach macht

Filmemachen war und ist für Lothar Lambert (auch) Freizeit- und Privatvergnügen. Filmemachen soll ihm Spaß bereiten und, zumal er nach eigenem Bekunden faul ist, nicht zu anstrengend sein. Das führt dazu, daß er es sich manchmal etwas zu einfach macht: Manch Film wäre durch ein wenig Anstrengung und Ambition (noch) besser geworden. Lambert erzählt seine Geschichten – abgesehen von einer resümierenden Schlußmontage – fast immer gradlinig. Sie spielen immer jetzt und meistens hier, will sagen: in Berlin. Kostüm- und Bühnenbild, „Production Design“ gar, haben Lambert nie sonderlich interessiert. Es gibt bevorzugt Innenaufnahmen, ohne bemerkenswerte Ambitionen in der Ausleuchtung und in der Kameraführung. Halbtotalen, amerikanische Einstellungen, Nahaufnahmen dominieren, Totalen oder Großaufnahmen werden sparsam eingesetzt. Panoramen oder Detailaufnahmen finden sich so gut wie gar nicht, ebensowenig Draufsichten oder Froschperspektiven. Selbst Establishing Shots oder Einstellungen, welche lediglich eine bestimmte Atmosphäre oder Stimmung schaffen oder unterstreichen sollen, sind aus Lamberts Filmen fast völlig verschwunden (was freilich auch eine bewußte Entscheidung für einen bestimmten Stil sein mag, da Lambert ambitionierte Photographie auch bei „kleinen Alltagsgeschichten“ anderer Regisseure erklärtermaßen eher stört). Lambert dreht, was zum Erzählen seiner Geschichte notwendig ist. Punkt. Und auch bei der Montage verfährt er eher sparsam. Ein dermaßen komplexes Werk wie „Die Alptraumfrau“, mit zahlreichen Rückblenden und Traumsequenzen, mit kurzen Flashbacks, entsprechend vielen Schnitten und einer weitgehend eigenständigen Behandlung des Tons, der die Bilder öfter kontrastiert, statt einfach die zu sehenden Gespräche wiederzugeben, bildet in Lamberts Filmschaffen eine Ausnahme.

Nichts umkommen lassen

„Nichts umkommen lassen“ könnte ein Motto für Lothar Lamberts Filmarbeit lauten. Zumindest zu Zeiten, da er noch nicht mit Video arbeitete, verwendete er für das fertige Produkt meist so gut wie alles, was gedreht worden war – und nahm, schon aus Kostengründen, jede Einstellung möglichst nur einmal auf. Bei derart ökonomischem Denken liegt es nahe, daß er auch aus der Auftragsarbeit „Gestatten, Bestatter!“, auf die er inhaltlich wie formal nur wenig Einfluß nehmen konnte und bei der bis auf die Nebendarsteller wenig an ein Lambert-Werk erinnert, noch etwas zu machen versuchte (eine Art „Resteverwertung“, wie sie aus anderen Gründen auch „Nachtvorstellungen“ und „Die Liebeswüste“ darstellen). Er kürzte den etwas müd und fad geratenen Versuch einer Schwarzen Komödie auf das Wesentliche zusammen und erdachte eine in Schwarzweiß photographierte Rahmenhandlung, in welcher dieser Farbfilm im Fernsehen betrachtet wird. Die Umsetzung dieser simplen Idee erforderte nur einen einzigen Schauplatz und nur wenige Figuren: Lambert selbst schlüpfte in die Rolle eines schwulen, tuntigen, sich schließlich auch notdürftig als Frau verkleidenden Kleindarstellers, der auf seinen angeblich großen Auftritt in „Gestatten, Bestatter!“ wartet, welcher jedoch von dem – nicht nur dafür – eifrig beschimpften Regisseur Lambert herausgeschnitten worden ist. Letzteres etwas, das in Wahrheit – „nichts umkommen lassen“ – kaum jemals passiert sein oder passieren dürfte und womit Lambert den Zuschauer ebenso genüßlich in die Irre führt wie etwa in „Die Liebeswüste“ mit gewissen Behauptungen über die Entstehung des gezeigten Filmmaterials.

Kino im Film, Film im Film

Bereits in „Ex und hopp“ besucht eine Hauptfigur – es ist sogar die von Lothar Lambert gespielte – ein Kino. In „Ein Schuß Sehnsucht – Sein Kampf“ werden Amateuraufnahmen vorgeführt, in „1 Berlin-Harlem“ und „Faux Pas de deux“ kommt es zu bemerkenswerten Begegnungen vor einem Lichtspielhaus. In „Nachtvorstellungen“ ist dann endlich der Film wichtig, der im Film gesehen wird (durch ihn findet der Protagonist der Rahmenhandlung zu sich selbst und zu seiner wahren sexuellen Identität, dem Kino wird also regelrecht eine therapeutische Wirkung zugeschrieben). Solche Situationen gibt es in Lothar Lamberts Oeuvre immer wieder, gehört er doch zu jenen Filmemachern, die ihr Metier sowie die Faszination und die Wirkungsweise des Kinos häufig reflektieren und ironisieren – unter seinen reinen Spielfilmen am ausgiebigsten in „Fucking City“, „Fräulein Berlin“, „Blond bis aufs Blut“, „Verdammt in alle Eitelkeit“. Und natürlich in „Fucking City“, wohl Lamberts wichtigstem Kommentar zum Kino, einem Film, der in eine Reihe mit anderen Werken gehört, die vor allem die Schaulust thematisieren, welche die bewegten Bilder bedienen und die einen Großteil ihres Reizes ausmacht: In „Fucking City“ avanciert die Kamera dem Mann zum Penisersatz, Sex funktioniert für ihn letztlich nur noch, wenn sich seine – widerwillige – Frau vor dem Gerät in pornographischer Manier produziert. Lambert lieferte damit, ganz nebenbei, auch einen bitteren Kommentar zu Pornographie und zeigte ein weiteres Mal, daß all jene, die ihm vorwarfen, Sex spekulativ einzusetzen, gar Pornographie zu produzieren, sich seine Filme nicht richtig angeschaut haben.

Prominente

Seit „Ex und hopp“ hat sich zu einer – wenig beachteten – Spezialität von Lothar Lamberts Filmen entwickelt, daß dort immer wieder Prominente in Nebenrollen erscheinen oder auch in Kurzauftritten sich quasi selbst spielen. Genau genommen handelt es sich teilweise um seinerzeit Prominente oder auch um seinerzeit noch nicht Prominente – zu letzter Kategorie wäre etwa Klaus Nomi zu zählen, der in „Ex und hopp“ live singt. Teils stellen diese Auftritte nur hübsche Einsprengsel dar, die zur Handlung nichts Wesentliches beitragen. Teils sind sie – oft selbstironische – Kabinettstückchen, etwa wenn Helke Sander in „Fräulein Berlin“ eine etwas autoritäre Regisseurin gibt, bei deren Dreharbeiten sogleich eine der in der diskussionsfreudigen Zeit zwischen den späten Sechzigern und mittleren Achtzigern so beliebten Debatten entbrennt.

Die allmähliche Verfertigung des Films während seiner Realisation

Gäbe es in Deutschland eine ordentliche Filmwissenschaft, wäre längst schon erforscht worden, welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede zwischen dem Schaffen Lothar Lamberts und dem Klaus Lemkes sowie jenem Rosa von Praunheim existieren. Sind diese beiden Regisseure doch die einzigen, die sich im deutschen Kino ebenfalls über Jahrzehnte hinweg der Improvisation widmeten und mit Laien vor der Kamera arbeiteten. Lambert gelangte zu letzterem aus der Not heraus, aus der er eine Tugend machte: Da er und sein anfänglicher Mitstreiter Wolfram Zobus Schauspieler nicht bezahlen konnten, mußten eben größtenteils Freunde und Bekannte die Rollen übernehmen. Und da Laien vorgeschriebene Sätze oft nicht glaubhaft sprechen können, verzichtete man von vornherein auf ein Drehbuch und improvisierte lieber, ließ die Akteure zuweilen sich selbst spielen – und spielte zugleich wieder mit dem auf diese Weise erzeugten Anschein von höchster Authentizität, indem die Darsteller eben doch nicht immer Dinge taten und sagten, die sie auch privat getan und gesagt hätten. Lambert trieb seinen Ansatz des improvisierten Filmemachens sogar noch weiter, indem er Dreharbeiten zuweilen begann, ohne bereits über eine ausgearbeitete Story zu verfügen. „Ab einem gewissen Punkt hab ich oft das Gefühl gehabt, daß sich die Handlung selbst entwickelt und ich nur Zuschauer dabei bin, wie der Film gedeiht, nur zugucken kann, welche Richtung das jetzt nimmt. Es verselbständigt sich irgendwann“, beschreibt er seine höchst ungewöhnliche Form der Filmproduktion: Die allmähliche Verfertigung des Films während seiner Realisation, wo sich selbst die Geschichte erst im Laufe der – sich nicht selten über Monate hinziehenden – Dreharbeiten herauskristallisiert, Lambert währenddessen neuen Anregungen folgt, die Arbeit am Schneidetisch wirklich ein ganz eigenständiger kreativer Akt ist und das Endprodukt zuweilen nur noch wenig mit dem zu tun hat, was seinem Schöpfer vorschwebte, als er mit dem Projekt begann. Seit fast vierzig Jahren produziert Lambert so Filme, die auf ungewöhnlich direkte Weise vom Leben „kleiner“ Leute in Berlin, in Deutschland erzählen. Lambert wurde so unser großer Realist. Daß ihm insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten die ihm zustehende Anerkennung weitgehend verwehrt blieb, mag daran liegen, daß er die Welt eher so zeigt, wie sie ist – und nicht wie viele Kritiker Filmhochschuldirektoren und andere Funktionäre sie sich vorstellen. Vielleicht müßte Lambert bloß mal in Plattenbauten drehen, mißmutige pubertierende Mädchen auftreten lassen und natürlich alle Komik und jeglichen Anspruch auf Unterhaltsamkeit aus seinen Filmen tilgen – schon würden die Ehrungen und Gelder sprudeln.

J.G.